大腸内視鏡検査は、どんな時に行う検査でしょうか?

(1)大腸内視鏡検査は大腸の腫瘍や炎症など大腸内病変が疑われる時に行われます。

大腸の腫瘍や炎症から出血するため

- 便に血液が混じったり、付着する時や便潜血検査が陽性の時(食品関連業種で毎月受ける検査は病原菌の有無を調べる検査で、便潜血検査ではありません)

大腸の炎症では下痢を起こしやすく、大腸の腫瘍が大きくなると便が通りにくくなるため

- 原因不明の下痢がある時

- 原因不明の便秘・腹痛がある時

に大腸内視鏡検査が検討されます。

大腸内視鏡以外にも大腸の画像検査には、①バリウムを用いる注腸造影検査(最近行われることは少なくなりました)、②CTを用いたCTコロノスコピー、③カプセルを飲むことで検査が行われる大腸カプセル内視鏡があります。

(2)大腸内視鏡の長所と短所

長所:病変を直接観察でき、必要に応じて拡大や画像強調などの精査が可能で、さらには病変の組織を採取して診断を確定できます。今後、AI技術の導入により見逃し減少や質的診断の精度向上が見込まれます。

注腸造影検査・CTコロノグラフィー・カプセル大腸内視鏡で病変が見出だされた時にも診断確定のため大腸内視鏡検査が行われます。

画像で異常がなく、組織検査で初めて診断できる疾患もあり、大腸画像検査の決定版です。

短所:個人の腸の形によって難しさが著しく異なり、術者・患者の状態に影響されます。注腸造影検査やCTコロノスコピー、大腸カプセル内視鏡も検査前に腸をきれいにする必要があるのは変わらないのですが、大腸内視鏡は検査が難しいと身体的負担が大きくなる場合があること、病変の部位や範囲の客観的評価が難しいことが挙げられます。大腸内視鏡が入らない場合や病変部位と長さの評価に、注腸造影検査やCTコロノグラフィーが行われることがあります。

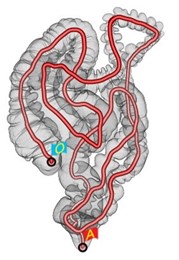

図:慢性便秘症の方の著しく長い大腸(CTコロノグラフィー画像)

(3)大腸内視鏡検査の一番のターゲットは大腸がんやその前がん病変の大腸腺腫(ポリープ)です。

2022年の部位別がん死亡数で大腸がんは男性の2位、女性の1位でした。2019年罹患・死亡データによると大腸がんは男性の10人に1人、女性の12人に1人がかかり、2022年死亡データによると男性の32人に1人、女性の38人に1人が死亡するとされています(がんの統計 2024:[国立がん研究センター がん登録・統計])。大腸がんの罹患率は高齢化の影響で年々増えています。女性では高齢化の影響を除外しても増えています。

一方で診断・治療の進歩で大腸がんの年齢調整死亡率(高齢化の影響を排除したもの)は低下しています。

がん診療連携拠点病院等における5年実測生存率(2014-2015年診断例)は大腸がんの病期Stage I-IIIではI 83.1% Ⅱ75.6% Ⅲ68.7% に対し、多臓器転移があるⅣでは17%と著しく低下します。

適切な検診受診、大腸内視鏡検査での早期発見で死亡率の低下が見込めます。

大腸がんの危険因子に

① 年齢(50歳以上)

② 大腸がんの家族歴

③ 高カロリー摂取および肥満

④ 過量のアルコールや喫煙

などがあります。

40歳を境に急激に増加すること、便潜血検査の死亡率減少への有効性が40歳以上で示されていることから大腸がん検診は40歳から開始するのが良いと考えられています。大腸がんやポリープができていないか50歳で一度大腸内視鏡検査を行う国もあります。

大腸がんやポリープは大腸全体に発生しますが、肛門に近い直腸からS状結腸にかけて60%が存在するためS状結腸までの大腸内視鏡が行われることがあり、複数の研究で死亡率減少効果が示されています。大腸内視鏡検査の大腸腫瘍に対する感度は大腸がんおよび1㎝以上の腺腫を対象とした場合は79-100%とされています(CTコロノグラフィー75-94%、カプセル内視鏡85-88%)(大腸ポリープ診療ガイドライン2020)。

がん検診受診率の低さが指摘されています(2019年大腸がん検診、男性47.8%、女性40.9%)が、40歳以上の方は大腸がん検診の受診を、危険因子がある方では大腸内視鏡検査をお勧めします(便潜血検査は逐年または隔年による検診が推奨されています)。

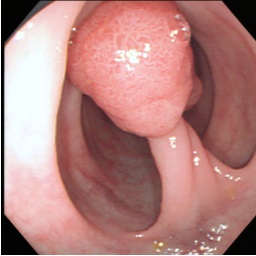

図:大腸がんによる狭窄と出血

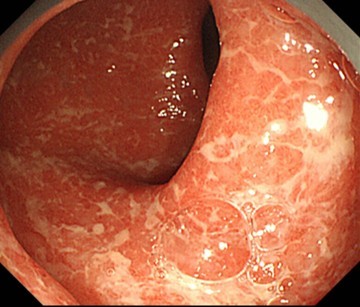

図:大腸腺腫

(4)大腸内視鏡検査のもう一つのターゲットは潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患です。

炎症性腸疾患の潰瘍性大腸炎やクローン病では難治性の下痢や血便、発熱や体重減少を起こし、採血などの検査では貧血や炎症所見がみられます。

2014年の疫学調査では潰瘍性大腸炎の患者さんは約22万人以上で罹患率は10万人当たり172.9人、クローン病は約7万人で罹患率は10万人当たり55.6人と推察され、近年著しく増えています。大腸がんより若い10歳代後半から30歳代前半に発症することが多いとされます。

炎症性腸疾患ではその原因と状態を調べるために大腸内視鏡検査が施行され、画像で病変の範囲や程度を評価するとともに組織を採取して炎症の程度と原因を評価します。

潰瘍性大腸炎の長期罹患患者は大腸がんのリスクが高いことが知られており、全大腸炎型や左側大腸炎型を対象に罹患8年から大腸内視鏡によるサーベイランスを行うことの有用性が示され、行うことが推奨されています。

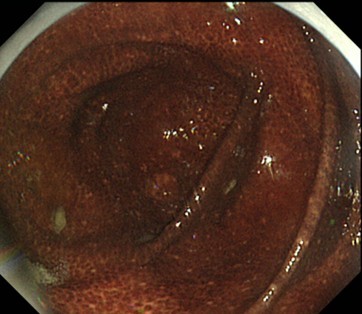

図:潰瘍性大腸炎

(5)慢性便秘症や過敏性腸症候群などの機能性腸障害ではがんや炎症を否定するために行われます。

慢性便秘症や過敏性腸症候群の症状は大腸がんや炎症性腸疾患と同じで便秘・下痢・腹痛で、その診療は大腸がんや炎症性腸疾患などの器質的疾患が否定されていることが大前提です。

問診だけでは大腸がんや炎症性腸疾患を否定することができません。

まずは便潜血検査が行われ、陽性の時に大腸内視鏡が行われますが、検便検査が陰性でも症状の原因が説明できないときに大腸内視鏡が行われることがあります。

便が出にくい・出すぎる状態である便秘や過敏性腸症候群では大腸内視鏡が困難で苦痛が少なくないことが多いと報告されています。

図:慢性便秘症のため長期間刺激性下剤を内服した方の大腸黒皮症

(6)大腸内視鏡検査のリスク

大腸内視鏡検査(挿入のみ)に伴う大腸の穿孔などの重篤な合併症の発生頻度は0-0.08%、偶発症の頻度はおおむね1万件に1件程度とされています。また、大腸内視鏡検査に伴う死亡率は0.00042%と報告されています。

大腸内視鏡検査はリスクの低い検査になってきていますが、常用薬の内服調整や食事制限、大量の下剤や洗腸液の内服などが必要で、準備だけでも身体の負担は少なくありません。

検査にあたってはご自身の状態や内服薬を主治医に伝え、検査の概要とリスクの説明を受けてください。そして体調が悪い時は無理して検査をせず、主治医と相談してください。